一、商服房征收:权益博弈的起点

2011年,高先生位于鹤岗市萝北县的商服房,因一起改造工程,被黑龙江省农垦相关单位纳入征收范围。这套建筑面积近三百平方米的房产,包含两百四十多平方米有证房产与近五十平方米的无产权证房产,土地面积四百多平方米,用途明确为商服。随着征收推进,此处土地性质转为公共用地,这一转变成为高先生十年维权故事的底层叙事。

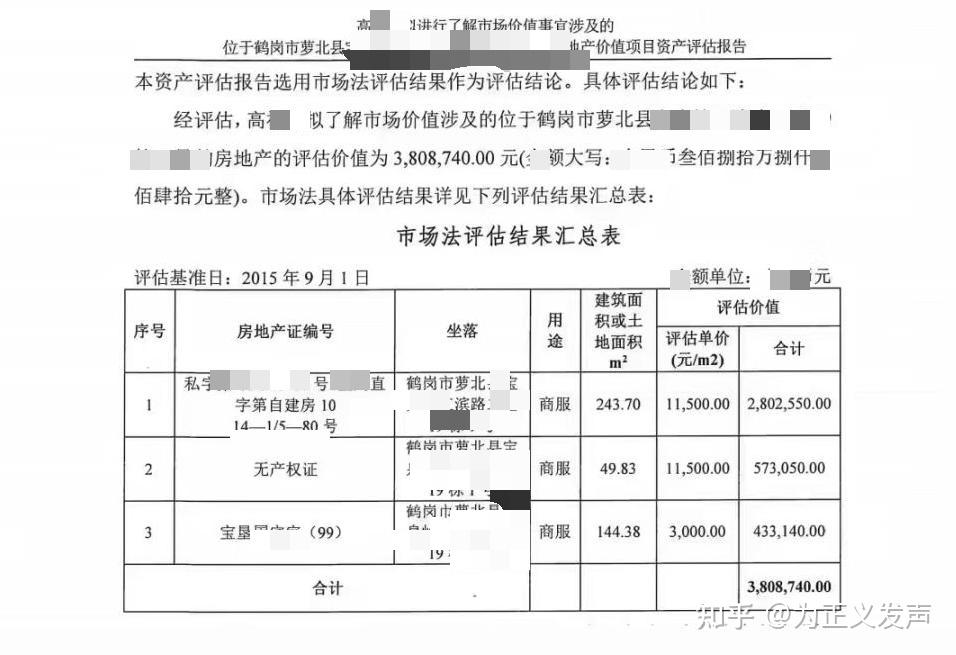

在补偿诉求构建上,高先生紧紧锚定“权由法定”原则。他援引住建部法制单位“拆一补一”规定、国有土地上房屋征收与补偿条例中“公平补偿”“不低于市场价格”底线等法律依据,主张获得合理补偿。为佐证诉求,他展开实地调查,通过收集就近区位新建商品房价格单、梳理与开发商签订的依法维权协议等证据,结合房产建筑面积、土地使用面积及附属物状况,逐步构建起补偿框架——房屋价值、无建筑土地评估价值、附属物补偿等分项相加,合计应得补偿近五百万元。

二、十年维权:争议与违法事实的层层递进

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》,房屋征收部门应当对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记,还应当依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理。规划法和相关法律也规定,应开展测量、调查、登记、公布、认定等完整法定程序,以合理确定补偿标准。

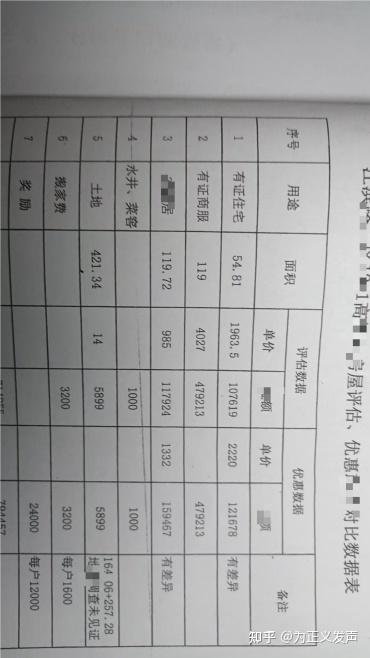

相关单位在征收补偿实施方案中,设定“优惠价1332元/平方”的补偿方式,跳过关键程序。这意味着什么?周边商品房13000元/平方米,而自己的无证房产却只按1332元算,补偿与市场价值严重脱钩。

商服房补偿标准也产生巨大争议。高先生依据条例中“对被征收房屋价值的补偿,不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格”,主张以征收公告公布之日类似房地产的市场价格为补偿基准,经过计算,其房屋面积应当补偿450多万,并加上开发商协议中的构筑物等其他补偿56万多,总价值共500多万。为验证诉求,他耗时调查周边多个小区商服房交易价格,结合方案中住宅类补偿的优惠逻辑推导,得出房屋市场价格应超10000元/平方的结论。

然而,相关单位以评估机构评定的4027元/平方作为补偿依据,且刻意区分商服与住宅类优惠政策,拒绝将住宅优惠逻辑延伸至商服补偿,政府补偿仅75万。一边是市场上万元的房价,一边是不到五千元的补偿,差距一目了然。此外,在土地补偿上,相关单位仅参照基准地价10%对空地进行补偿,忽略土地实际价值与房屋的依附关系;室内外构筑物、装修等附属物补偿,也大多未经过科学评估就被简单处理。

三、争议核心:程序执行与补偿认定的分歧

2016年,矛盾迎来爆发。相关单位城管监察机关在未完成补偿程序的情况下,拆除开发商依协议为高先生改造的办公室和售楼处。《国有土地上房屋征收与补偿条例》明确规定,实施房屋征收应当先补偿、后搬迁,不得采取非法方式迫使被征收人搬迁。高先生坚定认为,相关单位作为征收责任主体,城管监察机关是其组建且不具备独立责任能力的机构,拆除行为属于相关单位行政行为延伸,相关单位应承担相应责任。

但当高先生寻求法律帮助时,却遭遇重重阻碍。农垦某法院以“该单位城管监察机关拆除行为不是行政行为,被告不适格”为由,不予立案;黑龙江省某法院维持该裁定;某上级法院也以“未提供证据证明相关单位实施侵权行为”驳回再审申请,高先生指出:房子被拆,却连立案的机会都没有。

检察部门虽就案件提请抗诉,但上级检察部门在听证组织、争议化解、补偿标准认定、证据采信等环节,均未满足高先生的合理诉求。他认为上级检察部门采信事后补充的行政证据,违反“不得为证明行政行为的合法性调取被告作出行政行为时未收集的证据”;以传言的“70多万补偿”作为结案依据,忽略前期市场价值补偿逻辑;片面认定其“未纳税”,却忽略“小本经营达不到纳税标准可免税”的规定。法律本应是维权的武器,此刻却让他感到无力。

在行政环节,征收过程存在对规定程序与补偿标准落实不到位的情况,甚至未提前落实征收通知便进行拆除;在司法与检察环节,高先生的诉求未能获得支持,相关程序以及检察监管机制仍然有待完善。面对这些,他希望相关单位能够依法征收,对拆除行为造成的次生损失进行赔偿;对于三级法院不予立案的情况,进行核查和更改;最后,纠正检察单位以权代法的做法。

四、结语

这处商服房的十年补偿纠纷,是征收维权复杂历程的一个缩影。让“权由法定”“公平补偿”真正落地,让每一位被征收人的合法诉求被公正聆听、合理回应,才能筑牢法治社会的根基,这是高先生的维权期待,更是法治社会建设的核心方向。

来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1921871444054344978

(本文基于当事人陈述及公开资料整理代为发布,如有不实言论我们不承担法律责任,如有雷同纯属巧合,侵权请联系更改。)